カタナ750(GSX750S2)油圧クラッチ化(2013年5月12日)

カタナオーナーでクラッチの重さをどうにかしたいと思っている方は多いと思いますし、実際にロングレリーズ等で対策をしている方もいらっしゃると思います。当方も色々と試しましたが、あまり満足のいく結果とならず、最後の手段として、究極(?)と思われる油圧クラッチ化にチャレンジしてみました。そこで油圧クラッチにするにあたりネットで色々と調べましたが、その中でハヤシカスタムさんの「油圧クラッチシリンダーkit」を選択しました。ただし、ネットではマスターシリンダーの選択やクラッチホースの長さ、ホースの取り回し等、細かい事がわかりませんでした。そこで、これからハヤシカスタムさんのkitで油圧クラッチ化を検討している方のお役に少しでも立てばと思い、出来るだけ詳しく必要なパーツや手順等をアップしました。当方はブレーキパッドやブレーキオイルの交換、オイルやエレメントの交換が出来る程度でバイクの整備には詳しくありませんが、それでも自分で出来ましたので参考にしてください。なお、本来なら作業中の画像をアップしたかったのですが、その時はネットにアップする予定がなかったため、装着後の画像となりますので、ご了承ください。また、あくまで当方のカタナ750での装着ですので、実際の取り付け位置やホースの長さや取り回しなどは装着する実機で確認してください。なお、ハヤシカスタムさんでもバイクと一緒にパーツを揃えて持ち込むと工賃は15,750円で、バイクを1日預かりで取り付けてくれるとの事ですが、事前に確認してください。

|

|

|

|

まず当方のカタナ750(GSX750S2)はフロント16インチの2型になります。ハンドルはセパハンに換装済みです。中古で購入した当初、まずはクラッチを軽くしたいという事でyrpレーシングのイージークラッチkitを付けてみました。このキットを装着しているカタナをネットで多く見かけますが、軽くなったかの感想は「クラッチが切れなくなった」「とても軽くなった」と評価が割れています。当方はノーマルのレリーズと比べると80%位は軽くなった印象です。しかし、もっと軽くしようとTNKエンジニアリングのテフロン加工のクラッチワイヤーに変えてみましたが、ノーマルと長さが少し違うのか、クラッチ調整が微妙になったうえに逆にクラッチは若干重く感じるようになりました。そこで、もっと軽くしたいという思いと、油圧クラッチまで試して重かったら諦めもつくかなという思いで、油圧クラッチ化を検討して、ハヤシカスタムの「油圧クラッチシリンダーkit」に決めました。家の近所なのでカタナに乗って買いに行きましたが、当日はカタナ用キットが在庫切れのため、SR・SRX用を購入しました。油圧クラッチといってもケーブルを使ってレリーズを引っ張るセミ油圧クラッチです。カタナ用とSR・SRX用の違いはケーブルだけです。そのため、ノーマルのクラッチケーブルを流用すれば問題ありません。そもそも油圧クラッチにすれば、クラッチケーブルはもう必要ありません。そのため当方はノーマルケーブルを流用することにして、カタナ専用のkitは29,925円より安い、SR・SRX用のを27,300円で購入しました。もし、カタナ専用を店頭で購入する場合は事前に電話をして、在庫確認をおすすめします。なお、購入すると取り付けマニュアルとハヤシカスタムのステッカーが付いてきます。

|

|

|

|

|

|

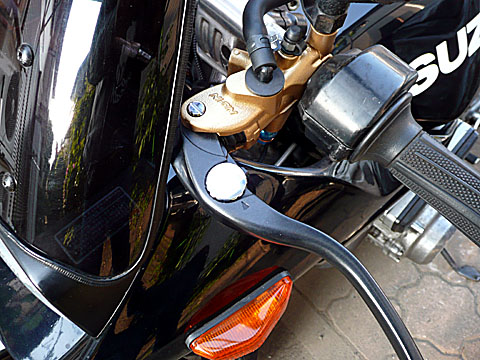

ハヤシカスタムさんに確認したところ、クラッチマスターはニッシンのラジアルクラッチマスター(ピストン径:縦型Φ19(3/4インチ)横型14mm相当:適応ハンドルΦ22.2専用)を推奨との事でしたので、ネット通販のwebikeで15,000円(定価21,000円)ほどで購入しました。本体の色も黒が普通でしょうが、カスタムは目だってナンボと思い、ゴールドを選びました。しかし、ピストン径は縦型Φ19ですが、横型14mm相当ということなので、横型14mmのマスターでもいいような気もします。他のバイクの純正クラッチマスターもピストン径が合えば流用可能だと思います。当方はバイクのパーツには、まったく詳しくありませんが、横型も純正も予算を安く抑えられるので、お金を節約したい方はハヤシカスタムさんに確認してください。クラッチマスターを取り付けるには、当然ながら、まずはクラッチレバーとクラッチケーブルを取り外す必要があります。当方は作業性を考えて、タンクを外しました。バーエンド、グリップ、ウィンカースイッチも外します。グリップは引っ張ってもビクともしなかったので、グリップとハンドルの間にマイナスドライバーを差し込んで隙間を空け、そこにワイヤーオイルの極細ノズルを入れて一吹きしたら、あっけなく抜けました。オイルでグリップが劣化しても嫌なので、すぐに内側を中性洗剤で洗いました。はめる時は薄めた中性洗剤でグリップの内側とハンドルを湿らせると、こちらもあっけなくはまります。洗剤が乾くまでは動きますが、一日置いて、洗剤が乾けば、まったく動かなくなります。

|

|

|

|

|

|

|

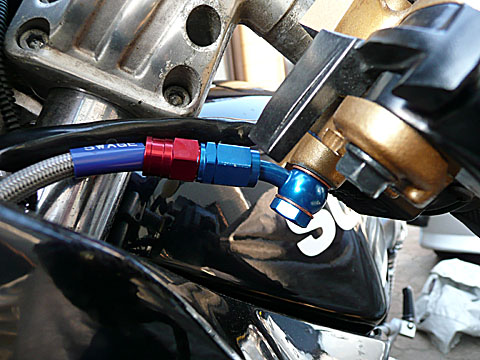

| クラッチホースはプロト製のSWAGE-LINEです。ホースの長さは1150ミリです。バンジョーアダプターは20度下さがりのもので、こちらもプロト製です。クラッチホースの長さは参考として実機で確認してください。ホースの引き回しはクラッチケーブルとまったく同じところを通しました。タンク下のフレームに一ヶ所タイラップで軽く固定しました。ホースとボルト類で8,000円位かかりました。 |

|

|

|

|

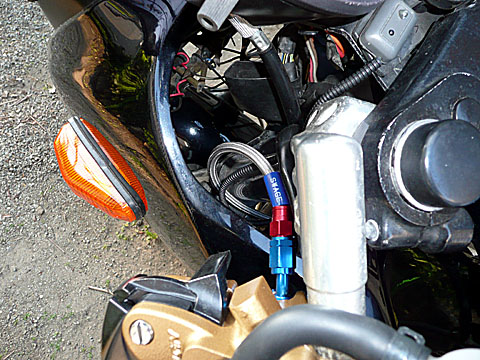

| ハンドルを左右一杯に切っても大丈夫なようにホースはカウル内に余らせました。 |

|

|

|

|

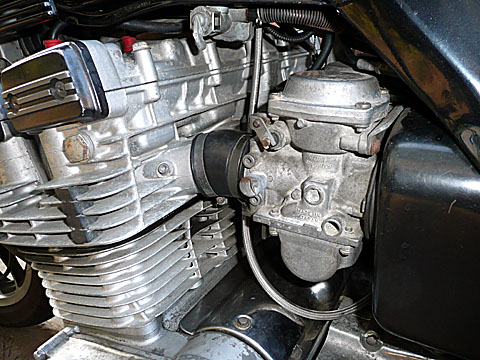

| ホースはクラッチケーブルと同じところを通しました。 |

|

|

|

|

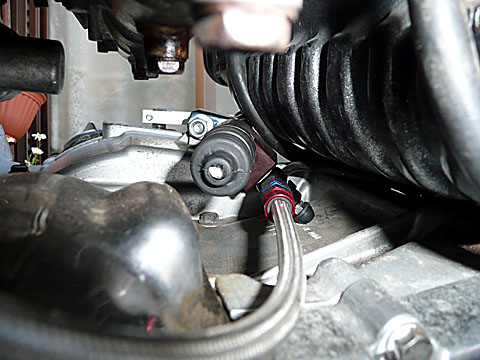

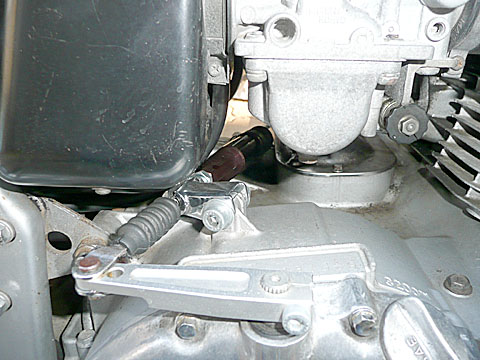

| クラッチシリンダーの位置です。当方の場合はエアーブリーダーボルトが下向きになりました。ネットで他のカタナの取り付け画像を見ると上だったり、横だったりしますので、位置は成り行きにまかせるしかないようです。エア抜きはクラッチワイヤーをレリーズに固定してしまうと出来ませんので、固定前に行います。クラッチマスター側にもエアーブリーダーボルトがありますが、クラッチシリンダー側しか使いませんでした。エア抜きは通常の手順です。クラッチマスターとホースの両方の取説にエア抜きの手順が詳しく書いてありますので、参考にしてください。エア抜きが完了したら、クラッチワイヤーを固定します。ワイヤーの固定部分からクラッチマスターに水が入らないようにシリコンの少量のコーキング剤が必要です。 |

|

|

|

|

|

当方はカタナ専用を購入しなかったため、純正のクラッチワイヤーのレリーズ側を切り取って、クラッチレリーズに取り付けました。クラッチワイヤーは少し長めに切り取り、調整後に余った部分切り捨てます。とにかくクラッチを軽くすることを優先としたため、ノーマルのクラッチレリーズに戻すことは考えませんでした。そのため、レリーズはyrpレーシングのままです。ただし、ロングレリーズはノーマルより軽くなりますが、クラッチアジャスターの調整がシビアな上にクラッチレバーがグリップに付くまで握り切らないとクラッチが切れません。クラッチレバーのダイヤルを3にして、ノーマルのクラッチと比べて70%位軽くなりました。ダイヤルを一番手前の5にすると軽さはノーマルに比べて50%位になるのですが、ダイヤル4からは半クラッチとなるため残念ながら使えません。

|

|

|

|

|

|

|

| 取り付けは以上で完了ですが、当方はクラッチマスターを少し上向きに取り付けたため、ハンドルを右に切るとスクリーンに当たってしまいました。このまま右一杯に切るとレバーが押されてクラッチが切れてしまいます。クラッチマスターを少し下向きにすることで解消されましたが、取り付け位置と角度には注意してくださ。それと、クラッチマスターにクラッチスイッチが付いているのですが、カタナには必要ないので取り外しました。ただし、超強力なねじ緩み止めが塗布されているので、うまくやらないとねじ山がつぶれますので、気をつけてください。さて、取り付けた印象ですが、先にも記したとおり、ノーマルのクラッチに比べて70%位軽くなりました。70%というのは微妙と考えるかもしれませんが、左手の疲労は確実に軽減されます。ノーマルのクラッチだと、左手が逝って、帰って来られないんじゃないかと心配でロングツーリングに行けませんでしたが、今ではそんな不安は無くなりました。費用は約5万円ですが、油圧クラッチにする価値は十分あると、当方は考えます。なお、当方はロングレリーズですので、ノーマルのレリーズではクラッチの軽さは変わってくると思います。ただし、ノーマルのレリーズだとクラッチレバーのダイヤルを5でいけそうな気がします。クラッチレバーも握り切らなくて良くなると思いますので、それなりに軽くなると思われます。 |

|

|